利益率の目安を知ることは、事業の成功に欠かせないポイントです。しかし「自社に最適な利益率は何%なのか」「業界平均と比較してどうなのか」など、具体的な数値や目安を把握するのは簡単ではありません。 本記事では、利益率の計算方 […]

利益率の目安を知ることは、事業の成功に欠かせないポイントです。しかし「自社に最適な利益率は何%なのか」「業界平均と比較してどうなのか」など、具体的な数値や目安を把握するのは簡単ではありません。

本記事では、利益率の計算方法を分かりやすく解説し、各業種別の平均値や最適な目標設定のポイントを紹介します。より効率的で収益性の高い経営戦略を構築してください。

利益率とは?基本的な理解を深めよう

企業経営を安定的に進めていくためには、売上高だけでなく利益率への正しい理解が欠かせません。収益性を数値で捉えることで経営の健全性を可視化し、的確な戦略を立てやすくなります。ここでは、利益率の基本的な定義を押さえたうえで、なぜ経営判断の場面で重視されるのかを具体的な視点からわかりやすく解説していきます。

利益率の定義

利益率とは、売上高に対してどれだけの利益を生み出せているかを数値で表す指標です。売上から費用を差し引いた利益がどの程度残るかを示しており、企業の収益性や効率性を評価するうえで欠かせません。例えば、売上が1,000万円で営業利益が100万円の場合、営業利益率は10%となります。

利益率を把握すれば、収益構造の健全性を明確にできるだけでなく、業績の比較や改善ポイントの抽出にもつながるでしょう。売上額の大小にかかわらず、収益性の良し悪しを判断するための軸として利益率は広く活用されています。

利益率が経営判断に欠かせない理由

経営判断を行う際には、利益率の重視が求められます。なぜなら、利益率を分析すれば現状の収益性を明確に把握でき、適切な戦略の立案や資源の配分につなげられるからです。複数の事業を展開している企業であれば、利益率が高い事業に人材や資金を優先的に配分し、低収益の分野は改善施策や撤退などを検討することが可能です。

さらに、過去の利益率と比較すると、自社の業績推移やコスト構造の変化も把握できます。利益率の分析は経営資源の効果的な活用や、長期的な成長戦略の見直しでは有用な指標となります。

利益率の種類とその計算方法

利益率と一口にいっても、実際にはいくつかの種類が存在します。ここでは、4つの利益率の特徴と算出方法を順を追って見ていきましょう。

売上総利益率(粗利率)

売上総利益率は、売上高のうち、どれだけが利益として残るかを示す指標です。これは、売上高から売上原価(商品やサービスを提供するのにかかったコスト)を引いて計算されます。つまり、販売によって得られる利益の出発点となる重要な数字です。

売上高が500万円で売上原価が300万円の場合、売上総利益は200万円、売上総利益率は40%です。売上総利益率が高い場合は、価格設定や仕入れ条件が有利である可能性が考えられます。売上総利益率は、原価管理や粗利の改善に向けた判断材料として活用できる指標です。

売上総利益率の計算方法は【(売上総利益 ÷ 売上高) × 100】になります。

営業利益率

営業利益率は、本業からどれだけの利益を出せているかを示す割合です。売上総利益から販売費や人件費、広告費などの営業にかかる費用を引いて計算されます。つまり、日々の営業活動がどれだけ効率よく利益を生み出しているかを表す指標です。

売上高が1,000万円で営業利益が150万円の場合、営業利益率は15%です。営業利益率は、本業の収益力を測るうえで不可欠な指標であり、事業の効率性や固定費のバランスを把握する手がかりにもなります。営業利益率を意識した経営により、継続的な収益改善が期待できるでしょう。

営業利益率の計算方法【(営業利益 ÷ 売上高) × 100】になります。

経常利益率

経常利益率は、売上高のうち経常利益がどれくらいの割合を占めているかを示す指標です。経常利益とは、営業利益に受取利息や配当金などの「営業外収益」を加え、支払利息などの「営業外費用」を差し引いて計算される利益のことです。つまり、本業だけでなく、資金運用なども含めた企業全体の安定した収益力を表しています。

売上高が8,000万円で経常利益が400万円の場合、経常利益率は5%です。経常利益率は本業だけでなく資金運用や借入コストなども反映されており、財務活動も含めた総合的な収益性を把握する材料になります。経営の安定性を数値で確認するために、継続的なモニタリングが効果的です。

経常利益率の計算方法は【(経常利益 ÷ 売上高) × 100】になります。

当期純利益率

当期純利益率は、売上高のうち最終的にどれだけの利益が残ったかを示す指標です。これは、経常利益に特別損益や法人税などを加減して算出される、会社に最終的に残る利益を基にしています。つまり、企業の「最終的な儲けの力」を表す数字です。

売上高が1億円で当期純利益が300万円であれば、当期純利益率は3%です。当期純利益率は企業が最終的に手元に残す利益の大きさを表しており、株主への配当や将来の投資余力を判断する目安にもなります。

当期純利益率の高さは会社の経営が安定しており、しっかり利益を出していることを示すものです。そのため、投資家や取引先に対して信頼性のある企業であることをアピールする役割も果たします。

当期純利益率の計算方法は【(当期純利益 ÷ 売上高) × 100】になります。

関連記事:財務分析を効率化!テンプレートと無料ツールで実現する簡単ステップ

目指すべき利益率の目安とは?

利益率の目安を理解するのは、企業経営に欠かせない要素です。利益率は単なる数字ではなく、収益性や経営効率を示す指標として活用されます。ここでは、一般的に良好とされる利益率の水準や業種ごとの違を解説し、経営判断に役立つ情報を提供します。

一般的に良好とされる利益率の水準

一般的に「良い」とされる利益率の水準は、企業が安定して経営できているか、そして将来成長できるかを判断するための重要な目安です。売上高総利益率では30%以上が一つの目安とされ、製品やサービスの基本的な収益力を示唆します。

営業利益率が10%以上を達成している企業は、本業で安定した収益を上げていると評価できます。さらに、経常利益率が7%以上、当期純利益率が5%以上であれば、企業は良好な安定性を保ち、持続的な成長のための基盤を築いていると考えられるでしょう。

ただし、以上の数値はあくまで一般的な目安であり、企業の規模やビジネスモデル、市場環境によって変動します。したがって、これらの数値を絶対的な目標とするのではなく、自社の置かれた状況と比較しながら、総合的に判断する視点が求められるでしょう。

| 売上総利益率の目安 |

|

| 営業利益率の目安 |

|

| 経常利益率・純利益率の目安 |

|

利益率は業種によって大きく異なる

利益率が業種によって大きく異なるのは、それぞれの事業特性が収益構造に直接的な影響を与えるためです。例えば、ソフトウェア業やコンサルティング業のように売上原価が比較的低い業種では、売上総利益率や営業利益率が高くなる傾向があります。

一方、小売業や飲食業のように商品や食材などの仕入れにより売上原価の比率が高い業種では、売上総利益率が低くなる傾向が見られます。また、研究開発集約型の製造業では、研究開発費が販売費および一般管理費を押し上げ、営業利益率に影響を与えることがあるでしょう。

以上のように、各業種が抱えるコスト構造、競争環境、製品やサービスの価格設定戦略などが異なるため、利益率にも大きな差が生じます。したがって、自社の利益率を評価する際には、同業他社の平均値と比較するのがより適切な判断につながります。

【一覧表】業種別の平均利益率

以下は業種別の平均売上総利益率と営業利益率です。

| 製造業 |

|

| 小売業 |

|

| 飲食業 |

|

| IT・ソフトウェア業 |

|

| 建設業 |

|

| サービス業 |

|

関連記事:PL(損益計算書)の基本的な考え方と押さえておきたいポイント

利益率を改善するためのポイント

健全な利益率の維持と向上は、企業の持続的な成長に不可欠な要素です。ここでは、利益率を向上させるための具体的なポイントに焦点を当て、それぞれの施策がどのように利益率の改善に貢献するのかを解説します。

コストの見直しと管理の徹底

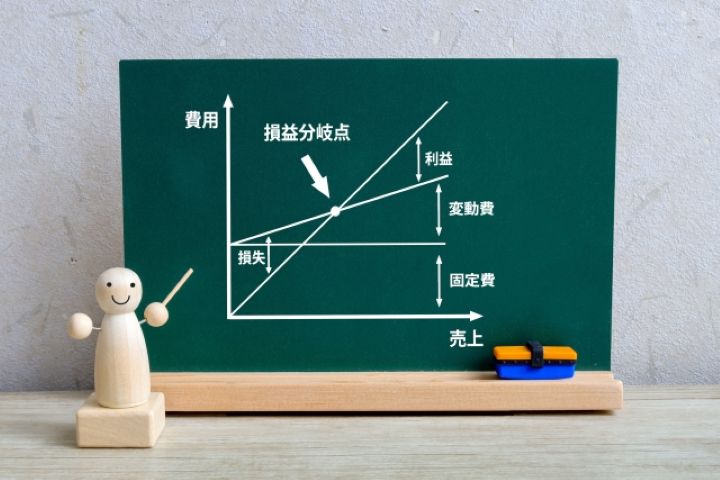

コストの見直しと管理の徹底を実行するためには「固定費と変動費を正確に把握する」ことと「無駄な経費・業務の削減」が欠かせません。以下でそれぞれを解説します。

固定費と変動費を正確に把握する

まずは、固定費と変動費を明確に区別し、それぞれの内訳を精査しましょう。固定費は、売上高の増減にかかわらず一定の費用であり(例・地代家賃、人件費の一部)、変動費は売上高の増減に比例して変動する費用です(例・原材料費、販売手数料)。

固定費と変動費を正確に把握すれば、どのコストに削減の余地があるのか、売上高の変動が利益にどのように影響するのかを分析できます。例えば、固定費の削減は売上が減少した場合でも利益を圧迫するリスクを軽減し、変動費の管理は売上増加に伴う利益の増大に貢献します。

無駄な経費・業務の削減

コストの見直しと管理を徹底するうえで、無駄な経費や業務の削減は直接的に利益率向上に貢献します。業務プロセス全体を洗い出し、重複している作業や非効率な手順を特定して改善を図りましょう。

また、会議の頻度や資料作成にかかる時間など、間接的なコストも見直しの対象となります。例えば、ITツールの導入による業務の自動化は、人件費の削減につながる可能性があります。さらに、出張費や交際費などの経費も必要性を改めて検討し、削減できる部分がないかを探りましょう。

売上アップの施策

利益率を向上させるための大切な施策として、売上アップが挙げられます。以下では「単価アップと客数増加の両面での施策」と「高付加価値サービスの提供」の2つを見ていきましょう。

単価アップと客数増加の両面での施策

売上を増加させるためには、製品やサービスの単価を上げる施策と顧客数を増やす施策の両面からアプローチする必要があります。また、単価を上げるためには、製品に付加価値を加えたり、ブランドのイメージを良くしたりする工夫が必要です。

一方、顧客数を増やすためには新規顧客の獲得だけでなく、既存顧客のリピート率向上や顧客単価の向上も視野に入れることが欠かせません。ターゲット層に合わせた効果的なマーケティング戦略を展開したり顧客満足度を高めたりすることで、口コミを促進させると効果的です。

高付加価値サービスの提供

売上アップの施策として、競合他社との差別化を図る高付加価値サービスの提供は、利益率の向上に大きく貢献します。顧客が求めるニーズを的確に捉え、独自の価値を提供するサービスを開発すれば、価格競争に陥ることなく高い単価を設定できる可能性があります。

例えば、製品に付随するコンサルティングサービスやアフターサポートを充実させたり、顧客の課題解決に特化したカスタマイズサービスを提供したりするなどが考えられるでしょう。こうした高付加価値サービスは顧客満足度を高め、長期的な顧客関係を構築するうえでも効果的です。

業務効率化の推進

業務を効率よく進めるには、「ITツールをうまく使うこと」や「外部への業務委託を見直すこと」が効果的です。以下でそれぞれを解説します。

ITツールの活用

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やAI(人工知能)などの最新技術を導入すれば、これまで人が行っていた定型的な作業を自動化し、人的リソースをより付加価値の高い業務に集中させることが可能です。

具体的には、顧客管理システム(CRM)を活用すれば顧客情報の共有や営業活動の効率化を図り、売上増加につなげられます。また、会計ソフトや人事労務管理システムを導入すれば、バックオフィス業務の効率化を図り間接的なコストを削減できます。

外注・業務委託の最適化

自社のコアコンピタンスではない業務や、一時的にリソースが不足している業務を外部に委託すれば、社内のリソースを主要な事業活動に集中させることが可能です。

例えばWebサイトの制作や運用、経理業務、法務関連業務などを専門の外部業者に委託すれば質の高い サービスを確保しつつ、人件費や管理コストを削減できる可能性があります。ただし、外注先の選定や契約内容の精査は不可欠であり、コストだけでなく品質や納期も考慮する必要があります。

価格戦略の見直し

利益率を改善するには、製品やサービスに対する価格戦略の見直しが不可欠です。また、価格戦略の見直しでは「原価に対する適正価格設定」や「値引きや割引の基準の明確化」も大切なポイントです。

原価に対する適正価格設定

原価を正確に把握したうえで、適切な利益を確保できる価格設定を行う必要があります。市場の動向や競合他社の価格を考慮するだけでなく、自社の製品やサービスの価値を顧客に正しく伝え、原価に見合った価格設定を行うことが大切です。

例えば、高付加価値製品であれば、価値に見合ったプレミアム価格の設定も検討できます。また、顧客の価格弾力性を考慮し、需要が最大化する価格帯を見つけることも欠かせません。

値引きや割引の基準の明確化

安易な値引きや割引は、売上高は増加しても利益率を低下させる可能性があります。したがって、どのような場合に、どの程度の値引きや割引を適用するのか、明確なルールを設ける必要があるでしょう。

大量購入の場合や長期契約の場合など、合理的な理由に基づいた値引きや割引に限定すれば、無益な価格競争を避けて利益を確保できます。また、キャンペーンやセールを実施する際にもその目的と効果を明確にし、安易な価格競争に陥らないように注意する必要があります。

利益率が低い場合のリスクと対応策

利益率は単なる数字ではなく、経営の質や効率を示す指標として活用されます。ここでは、利益率が低い場合に起こり得るリスクと、改善するための具体的なステップを見ていきましょう。

利益率が低いままだと起こり得ること

利益率が低い状態が続くと収益性が低下し、企業の財務基盤が弱体化する可能性があります。例えば、利益率が低い企業は売上が減少した際に赤字に陥りやすく、資金繰りが困難になることも少なくありません。

また、利益率が低い状態では事業拡大や新規投資の余裕がなくなり、競争力の低下を招く恐れがあります。利益率を適切に保つことは、会社が安定して成長し続けるための土台になります。

利益率改善3つのステップ

以下は利益率改善の3つのステップです。

1.現状分析(損益分岐点、利益率の把握)

利益率を改善するためには、現状を正確に把握することが欠かせません。損益分岐点を分析して利益率の現状を数値化すれば、収益構造の課題を特定する基盤が整います。

例えば、売上高やコスト構造を詳細に分析すれば、利益率が低下している原因を明確にできます。現状分析は、利益率改善の第一歩として欠かせないプロセスです。

2.課題の特定(コスト高、売上不足など)

利益率改善の次のステップは、課題の特定です。例えば、コストが高すぎる場合や売上が不足している場合には、それぞれの原因を詳細に分析する必要があります。コスト高の原因としては、原材料費の増加や運営効率の低下が挙げられるでしょう。

一方、売上不足の原因としては、販売戦略の不備や市場競争の激化が考えられます。課題を明確にすれば、具体的な改善策を立案する基盤が整うでしょう。

3.アクションプランの策定と実行

課題が特定された後は、具体的なアクションプランを策定し実行に移す段階になります。例えば、コスト削減のための効率化施策や、売上向上のための新規市場開拓が挙げられます。また、価格戦略の見直しや高付加価値サービスの提供も効果的な手段です。

アクションプランを実行する際には、進捗状況を定期的にモニタリングし、必要に応じて調整を行うことが大切です。これにより、利益率の改善を持続的に進めることが可能になります。

利益率に関するよくある誤解と注意点

利益率に関する理解は、企業経営を分析するうえで欠かせない要素です。しかし、利益率は誤解が生じやすく、適切な判断を妨げる要因となることがあります。ここでは、利益率に関するよくある誤解と注意点を解説し、正しい理解を深めるための視点を提供します。

売上が増えれば利益率も上がる?

売上が増加した場合でも、利益率が必ずしも向上するわけではありません。利益率は、売上高に対する利益額の割合を示す指標であり、売上が増えてもコストが比例して増加する場合には利益率が低下する可能性があります。

例えば、売上拡大のために広告費や人件費が増加した場合、利益率が悪化する場合があります。利益率を向上させるためには売上増加だけでなく、コスト管理や効率的な運営が求められると覚えておきましょう。

高い利益率=健全経営とは限らない

利益率が高くても、それだけで経営が健全とは限りません。短期的な利益を優先しすぎると、将来の成長に悪影響を与えることもあります。たとえば、コストを過剰に削減したり、無理な値下げや値上げをした結果、顧客満足度が下がるケースもあります。

利益率の高さだけでなく、持続可能な経営戦略や市場競争力の考慮が健全な経営を実現するためのポイントです。

税引後と税引前での違いを意識する

利益率を評価する際には、税引後と税引前の違いを明確に理解する必要があります。税引前利益率は税金を考慮しない収益性を示し、税引後利益率は税金を差し引いた後の純粋な利益効率を表します。

例えば、税制の変更や特別控除が適用される場合、税引後利益率が大きく変動する場合があるでしょう。税引後と税引前の利益率を比較すれば、企業の収益構造がより正確に評価できます。

利益率に関するよくある質問(FAQ)

以下は利益率に関するよくある質問とその回答です。

Q. 利益率が毎月ばらつくのは普通ですか?

利益率が毎月変動するのは一般的です。季節要因や市場の変化、販売活動の成果などが影響を与えるため、一定のばらつきが生じる場合があります。例えば、繁忙期には売上が増加し利益率が向上する傾向が見られますが、閑散期には逆に利益率が低下するケースもあります。利益率の変動を分析すれば、収益構造の改善や戦略の見直しに役立てることが可能です。

Q. 利益率が高すぎると問題がありますか?

利益率が高いことは一見良いことのように思えますが、必ずしも健全な経営を示すわけではありません。例えば、過度なコスト削減や価格戦略の変更が顧客満足度の低下を招く可能性があります。また、利益率が高すぎる場合、競争力の低下や市場シェアの縮小を引き起こすリスクも考えられます。利益率の高さだけでなく、持続可能な経営戦略の考慮が大切です。

Q. 赤字でも利益率を出すべき?

赤字の場合でも利益率を計算するのは有用です。利益率を算出すると収益構造の課題が明確になり、改善策を立案するための基盤を整えられます。例えば、赤字の原因が売上不足なのか、コスト増加なのかを特定すれば、具体的な対策の実行が可能です。利益率の分析は、経営改善の第一歩として欠かせないプロセスです。

まとめ・利益率は「何%が絶対的な正解」ではない

利益率の目安や計算方法を知ることで、より計画的かつ収益性の高い事業運営が可能です。また、業種別の平均値を知ることで自社の立ち位置を客観的に評価し、適切な目標を設定できます。本記事の内容を参考にし、具体的な数値に基づいた経営判断を行ってください。適切な利益率を目指すことで、長期的な成功と成長を実現しましょう。

マーケティング計画を立案する際に利用できるお役立ち資料をお求めの方はこちらからお申し込みください。

koujitsu編集部

マーケティングを通して、わたしたちと関わったすべての方たちに「今日も好い日だった」と言われることを目指し日々仕事に取り組んでいます。